最近、指の動きに「カクッ」とした引っかかりや痛みを感じていませんか?

それは、もしかするとバネ指かもしれません。

病院では「使いすぎ」と診断され、注射や手術を勧められることもありますが、実は栄養状態や手の使い方のクセ、体の歪みが関係しているケースも多いのです。

とくに、ビタミンB12の不足によって神経や筋肉に負担がかかり、バネ指の症状を悪化させていることが近年注目されています。

この記事では、

- バネ指の原因と症状

- ビタミン不足との関係

- 食事やセルフケアでの予防方法

- 整骨院での施術アプローチ

などを、整体師の視点でわかりやすく解説していきます。

手術や注射に頼る前に、できることがあるということを、ぜひ知っていただけたらと思います。

第1章:バネ指とは?原因と症状を解説

1-1:バネ指の主な原因とは?

バネ指とは、指の付け根あたりで腱が引っかかるようになり、スムーズに動かなくなる状態を指します。

日常的に指をよく使う方や、更年期の女性に多く見られる症状です。

多くの場合、「使いすぎが原因」と言われますが、実際には手の使い方や体のバランスの崩れが深く関係しています。

1-2:代表的な症状と見分け方

- 指を曲げたり伸ばしたりすると「カクッ」と引っかかる

- 朝起きたときに指がこわばって動かしにくい

- 曲げた指が自力で戻らないことがある

- 指の付け根に痛みや腫れを感じる

これらの症状がある場合は、早めのケアが大切です。

1-3:腱鞘の役割とバネ指の関係

指を動かす腱は、腱鞘というトンネルの中を通っています。

この腱鞘が炎症を起こしたり、厚くなったりすると腱の動きがスムーズにいかず、引っかかるようになります。

これが「ばね現象」と呼ばれる動作の原因です。

第2章:ビタミン不足が引き起こすバネ指のリスク

2-1:ビタミンB12不足との関係

最近では、バネ指と「ビタミンB12の不足」との関係が注目されています。

ビタミンB12は神経や血液の健康を保つ栄養素で、手先のしびれや神経の異常を引き起こすことがあります。

B12が不足することで、腱や筋肉に栄養が届きにくくなり、結果としてバネ指の悪化につながる可能性があるのです。

2-2:栄養の偏りが体に与える影響

食生活が偏っていると、ビタミンだけでなくミネラルやタンパク質も不足し、体の修復力が低下します。

その状態で無理に手を使い続けると、回復しないまま悪化してしまうリスクが高まります。

2-3:バランスの取れた食事の重要性

栄養は「痛みの出にくい体づくり」の土台です。

外側からの施術だけでなく、内側からのケアとして、栄養バランスを見直すこともバネ指改善には欠かせません。

第3章:バネ指を悪化させないためにできること

3-1:やってはいけない行動リスト

- 指の曲げ伸ばしを無理に繰り返す

- 痛みを我慢して家事や作業を続ける

- 冷やしすぎる・温めすぎる

特に痛みが強い時期は、患部を休めることが最優先です。

3-2:患部に対するセルフケアと注意点

軽いストレッチや温湿布、テーピングなどを活用することで負担を軽減できます。

ただし、無理なマッサージや自己判断のストレッチは悪化につながる場合もあるので要注意です。

3-3:放置によるリスクと予防の重要性

バネ指を放置していると、関節の変形や拘縮につながるケースもあります。

早い段階での対処が、手術を避けるためにも重要です。

第4章:食事療法でバネ指を改善する方法

4-1:ビタミンB12を多く含む食べ物

- レバー類(鶏・牛)

- 魚介類(鮭、さんま、さば、あさり)

- 卵・チーズなどの動物性食品

特に動物性たんぱく質を意識して取り入れると、効率的にB12を補えます。

4-2:血流を促進する食材の選び方

- 納豆や玉ねぎ(血液をサラサラに)

- にんにく・しょうが(血行促進)

- 緑黄色野菜(抗酸化作用)

これらを日常の食事に少しずつ取り入れることで、体の巡りが改善されます。

4-3:日常生活で取り入れたい栄養サプリ

食事で足りない場合は、サプリメントの活用もひとつの手段です。

ビタミンB群や鉄、亜鉛など、神経や血流に関わる栄養素を意識的に摂ることが大切です。

第5章:バネ指に効果的なストレッチ・運動法

5-1:手指と手首の柔軟性を高める方法

- グーパー運動

- 手首を回す体操

- 指の根元から曲げ伸ばしする緩やかな動き

これらは痛みが少ないタイミングで、毎日少しずつ続けることがポイントです。

5-2:筋肉を伸ばし負担を軽減する習慣

作業の合間に小休憩を挟んで、手指や腕の筋肉を伸ばすようにしましょう。

姿勢を正すだけでも手首や指への負担は大きく変わります。

5-3:ストレッチを行う際に注意するポイント

痛みが強いときは無理をせず、炎症を悪化させないことが最優先です。

違和感や引っかかりがある場合は、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

第6章:整骨院での施術とみゅう整骨院の考え方

6-1: なぜバネ指が改善しないのか?

バネ指で整形外科を受診すると、まずは注射治療を提案されることが多いです。

しかし「注射が驚くほど痛かった」「最初は良かったけどだんだん効かなくなってきた」という声も多く聞かれます。

注射の効果が薄れてくると、次に選択肢として出されるのが「手術」です。

実際に手術を受けた方の多くが「もう二度とやりたくない」と話されます。

しかし、手術しかないわけではありません。

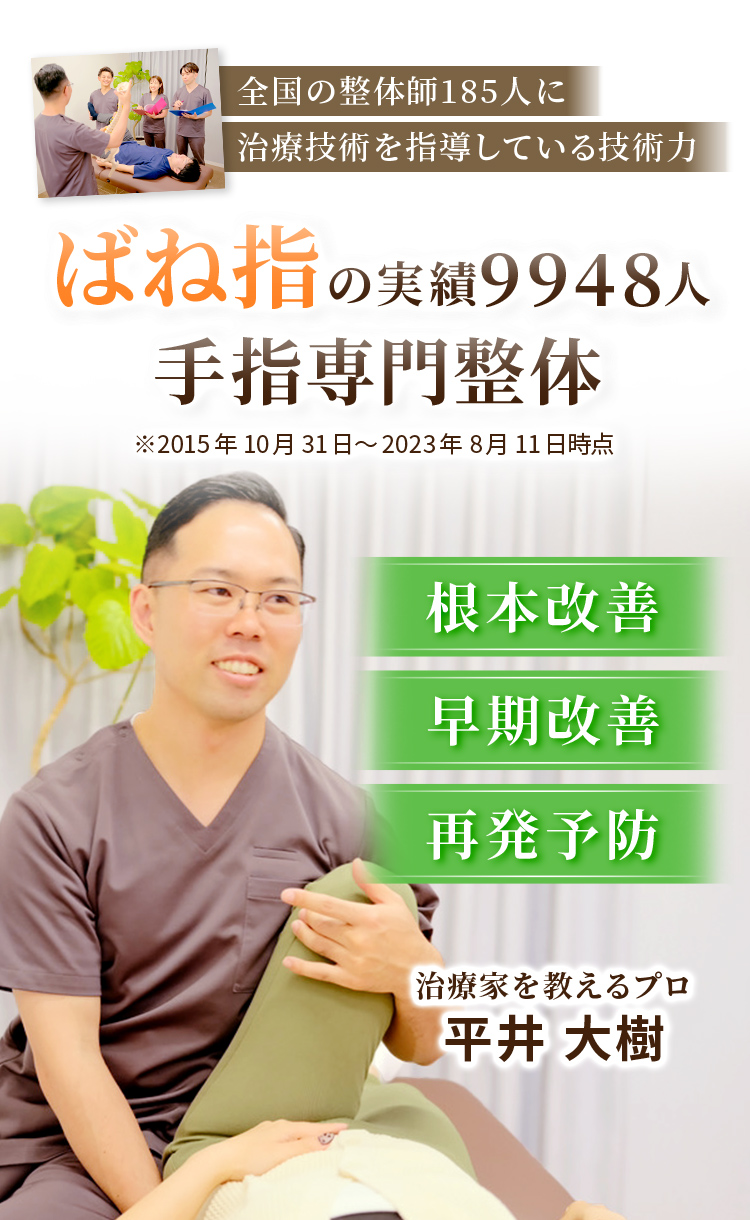

みゅう整骨院では、体の使い方やバランスを見直し、根本的な原因にアプローチすることで改善を目指すことができます。

6-2: 当院が考えるバネ指の3つの原因

当院では、4年間で延べ793名以上のばね指の方を施術してきました。

その経験から、バネ指の原因は大きく分けて以下の3つと考えています。

- 原因①:手の使い方のクセ

→ 小指側に手首を傾けたまま作業する癖が、腱や筋肉に負担をかけ、指の動きを歪ませます。 - 原因②:手首の歪み

→ 手の使い方の癖が続くと、手首の骨の位置がずれ、動きづらさや違和感につながります。 - 原因③:指の歪み

→ 手首が歪んだ状態で使い続けることで、指自体も歪み、ついにはバネ指の「引っかかり」症状が出るようになります。

6-3: 当院のばね指整体とは?

みゅう整骨院では、「筋肉を柔らかくすること」と「関節の歪みを整えること」の両面からアプローチしています。

step 1:手の筋肉を柔らかくする

こり固まった筋肉をほぐして血流を促し、動きやすい手を取り戻します。

step 2:手首の歪みを整える

一つ一つの骨の動きを丁寧に調整し、手首本来の可動域を回復させます。

step 3:指の歪みを整える

指の骨の歪みを整えることで、「引っかかり」や「痛み」が軽減され、スムーズな動きが可能になります。

このように当院では、手術や注射に頼らず、自然な形で体を整えてバネ指の改善をサポートしています。

「手術の前にできることがある」――その選択肢を、ぜひ知っていただきたいと思っています。

第7章:進行を防ぐ日常生活での予防法

7-1:患部の過度な動きを防ぐポイント

- 買い物袋を片手で持つ

- 長時間のスマホ操作

- 力を入れた家事作業(雑巾絞りなど)

これらは意外と指や手首に負担をかけています。生活の中で「小さな休み時間」を意識しましょう。

7-2:安静と適切な休息の取り方

「完全に使わない」のではなく、「使いすぎない」が大切です。

サポーターやテーピングで一時的に負担を軽減するのもおすすめです。

7-3:日常生活での無理のない工夫

- 調理器具の持ち方を見直す

- 机やイスの高さを調整する

- 重いものは両手で持つ習慣をつける

こうした小さな工夫の積み重ねが、バネ指の予防につながります。

【まとめ】〜手術の前に、まだできることがあります〜

バネ指は単に「指の使いすぎ」ではなく、

手の使い方のクセや栄養バランス、体の歪みなど、さまざまな要因が重なって起こる症状です。

だからこそ、注射や手術といった対処療法だけでなく、根本原因にアプローチするケアがとても大切になります。

当院では、筋肉の緊張をゆるめ、手首や指の歪みを整えることで、自然な形でバネ指の改善を目指しています。

「手術しかない」と言われた方でも、改善した例はたくさんあります。

つらい指の引っかかりや痛みでお悩みの方は、ぜひ一度当院までご相談ください。

あなたの手が、再び自由に動く毎日を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。

Webサイト限定でばね指の専門家の施術が半額で体験できます

https://myuseikotsu.com/category/hand/baneyubi-kensyouen/

※ただし、自己判断は禁物です。痛みが強い場合や、症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

※ 免責事項

* 本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法を推奨するものではありません。

* 個々の症状や状態に最適な治療法は、必ず医師の診断と指示に従ってください。

* 本記事の内容に基づいて行動し、万が一何らかの問題が発生した場合でも、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。