「最近、呼吸が浅くなっている気がする」

「ため息ばかり出て、なんだか息苦しい…」

そんな不調を感じているあなたへ。

それ、実は首こりや姿勢の乱れが原因かもしれません。

現代人に多い「スマホ首」や「猫背」は、呼吸に必要な胸郭や横隔膜の動きを制限し、浅い呼吸やため息の増加、自律神経の乱れを引き起こす大きな要因になります。

本記事では、みゅう整骨院が実践するFJA理論の視点から、呼吸と首こり、自律神経の関係を多角的に解説。

さらに、家でできるセルフケアや整骨院での改善アプローチもご紹介します。

「なんとなく苦しい」を放置せず、呼吸を整えて、首も心もスッと軽くなる方法を一緒に探していきましょう。

「なんだか息苦しい…」その症状、首こりが関係しているかも?

「深呼吸しても吸いきれない」

「理由はわからないけど、ため息が増えた気がする」

そんな息苦しさの裏側には、首や肩周りの筋緊張と、自律神経のアンバランスが隠れていることが多くあります。

この章では、呼吸が浅くなる人の共通点や、身体の構造と不調の関係をわかりやすく解説していきます。

呼吸が浅いと感じる人の共通点とは?

呼吸が浅くなる方に共通する特徴には、以下のようなものがあります。

- 猫背・巻き肩など、胸を閉じた姿勢が多い

- 首や肩に慢性的なコリがある

- ストレスを感じやすく、リラックスが苦手

- 無意識に口呼吸になっている

- 寝ても疲れが取れない

これらはいずれも、呼吸に必要な筋肉や関節がうまく使えていない状態を表しています。

特に、首や肩の筋肉が緊張していると、呼吸の補助筋が過剰に働き、呼吸が浅く・速くなる悪循環に陥ります。

ため息が増えるのは自律神経のSOSサイン

「ふぅ〜」というため息は、単なる癖ではありません。

実はこれは、自律神経が緊張しすぎているときに起こるリセット動作なのです。

交感神経が優位になりすぎると、呼吸は浅く・速くなります。

そのバランスを無意識に整えようと、体がため息を出して副交感神経を刺激しようとするのです。

ため息が増えているときこそ、「今の自分はちょっと無理をしているかも」と気づくサインにしてください。

深呼吸しても吸いきれない胸まわりの硬さ

「大きく息を吸ったつもりなのに、吸いきれない」

この感覚がある場合、肋骨・胸郭の動きが制限されている可能性があります。

デスクワークやスマホ操作など、胸を閉じた姿勢が続くと、

- 肋間筋(肋骨と肋骨の間の筋肉)

- 横隔膜

- 胸椎まわりの関節

が硬くなり、肺が膨らみにくい=浅い呼吸になるのです。

この状態が続くと、常に呼吸が浅く、酸素不足による疲労・集中力の低下・不安感などにつながることもあります。

首と呼吸をつなぐ構造|横隔膜・胸郭・首の筋肉の相互関係

呼吸というと「肺」だけをイメージしがちですが、実際には首・胸・背中・お腹にかけて複数の筋肉や関節が連動して働いています。

この構造的な関係を理解すると、「なぜ首こりが呼吸に影響するのか」が明確になります。

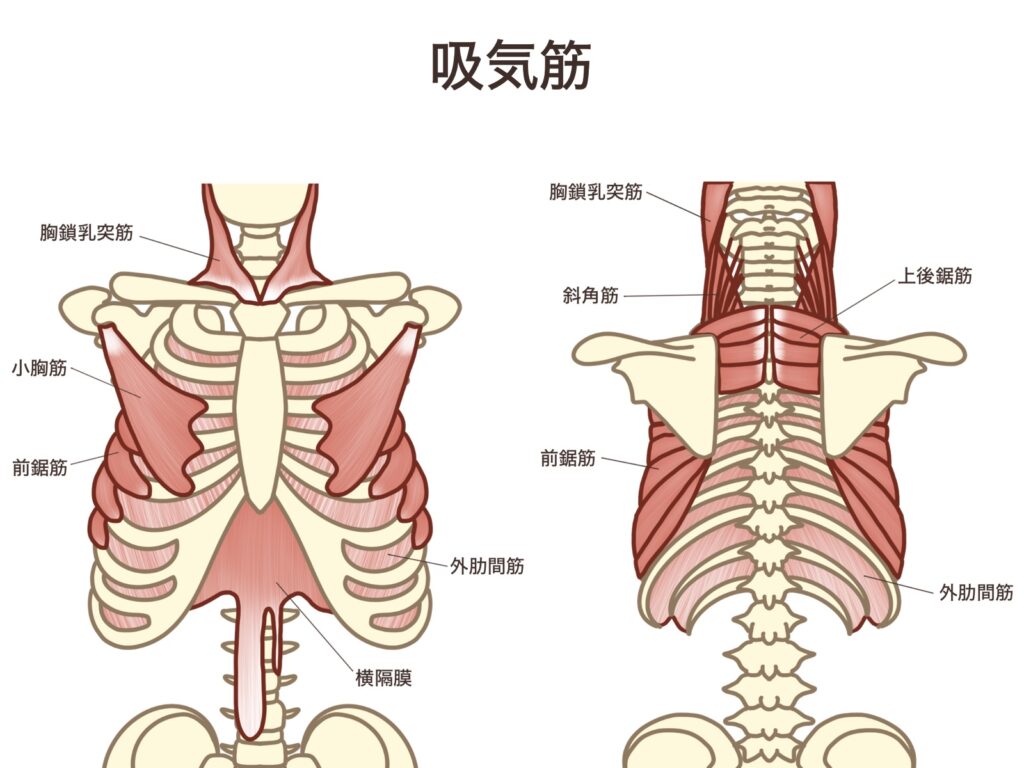

呼吸に関わる筋肉たち(斜角筋・胸鎖乳突筋・横隔膜)

呼吸には、以下のような筋肉が関与しています:

- 横隔膜:

主呼吸筋。お腹を膨らませる腹式呼吸を担う。 - 外肋間筋・内肋間筋:

肋骨を広げたり締めたりして胸郭の動きを助ける。 - 斜角筋・胸鎖乳突筋(首の筋肉):

吸気時に胸郭を持ち上げる補助呼吸筋。

本来、呼吸の7割は横隔膜が担うべきですが、猫背やストレスで横隔膜がうまく使えないと、首まわりの補助筋が働きすぎる状態になります。

その結果、首こり・肩こりが慢性化し、さらに呼吸が浅くなるという悪循環が起こります。

胸郭が動かないと首が頑張りすぎる構造的理由

「胸郭が硬いと、呼吸のたびに首が働く」――この状態が続くと、首の筋肉は休まる暇がありません。

胸郭の動きが制限される主な原因は以下の通りです:

- 長時間の猫背・巻き肩姿勢

- ストレスによる筋緊張

- 肋骨の可動性低下(加齢や運動不足)

胸が広がらない分、吸気のために首の斜角筋などが補助的に働きすぎてしまい、本来使わない部分に負担がかかる呼吸パターンになってしまいます。

悪姿勢が引き起こす呼吸の代償運動とは?

代償運動とは、本来使うべき筋肉・関節が働かないときに、他の部位が代わりに頑張ってしまう状態です。

呼吸における代償運動として多いのが、

- 首をすくめるような吸気動作

- 肩を持ち上げて吸う呼吸

- 顔や顎周りの筋肉の緊張

このようなパターンが習慣化すると、首こり・肩こりだけでなく、顎関節の違和感や頭痛、自律神経症状(不安感・不眠)まで引き起こすこともあります。

姿勢と呼吸機能の関係|猫背・巻き肩が招く浅い呼吸の落とし穴

現代人に急増している「猫背」や「巻き肩」。

これらの姿勢は見た目の問題だけでなく、呼吸機能の低下・首こりの慢性化・自律神経の乱れにまでつながる重大な要因です。

この章では、呼吸を妨げる姿勢の特徴と、その改善に向けた視点をお伝えします。

「胸を張る姿勢」が呼吸を妨げるって本当?

意外かもしれませんが、「胸を張って姿勢を良くしよう」と意識しすぎると、肋骨が過度に前方へ突き出し、横隔膜や胸郭の自然な動きを妨げてしまうことがあります。

このような見せかけの良い姿勢は、

- 背中が反りすぎる(反り腰)

- 肋骨が前に開く

- 首が前に出る(ストレートネック)

といった状態を引き起こし、結果として呼吸の効率が下がり、首への負担が増すのです。

肋骨の動きと呼吸の深さの関係

肋骨は、呼吸時に「前後・左右・上下」に広がることで、肺に空気を取り込むスペースを作ります。

しかし、

- 肋骨が硬い(肋間筋の柔軟性低下)

- 呼吸が浅くなる習慣(緊張状態)

- 猫背で肋骨が常に閉じている

といった状態では、肋骨の動きが制限され、横隔膜も十分に下がらず、浅い呼吸になってしまうのです。

つまり、肋骨=呼吸の「容器」が動かないと、どれだけ深呼吸しても吸えた感じがしないのは当然なのです。

スマホ・デスクワークが与える胸郭への悪影響

スマートフォンやパソコンを長時間使う姿勢では、自然と:

- 顎が前に出る

- 背中が丸くなる

- 肩が内巻きになる(巻き肩)

といった姿勢が続きます。

この状態では、胸郭(肋骨まわり)が潰れたまま固定されてしまい、呼吸の可動域が極端に狭くなってしまうのです。

結果的に、酸素不足 → 疲労感 → 首こり悪化 → 呼吸さらに浅く…という負のループへ。

呼吸が整うと首こりが楽になる理由|交感神経→副交感神経へ

呼吸は「酸素を取り入れるためのもの」と思われがちですが、実はそれ以上に、自律神経のバランスを整えるスイッチとして大きな役割を果たしています。

この章では、呼吸が変わることで首こりが和らぐ神経的メカニズムを解説します。

呼吸がもたらす自律神経への影響

呼吸には、交感神経と副交感神経のバランスを整える働きがあります。

- 浅く速い呼吸 → 交感神経優位(緊張・不安・筋緊張)

- 深くゆっくりした呼吸 → 副交感神経優位(リラックス・回復)

つまり、呼吸を変えることで意図的に身体のモードを切り替えることができるのです。

緊張状態が続くと、首や肩の筋肉も常にオンになり、こりや痛み、吐き気、不眠などを引き起こしやすくなります。

呼吸と心拍数・血圧・筋緊張のつながり

呼吸とともに変化するのは神経だけではありません。

- 心拍数:

深い呼吸で安定し、過緊張状態から脱却しやすくなる - 血圧:

浅い呼吸で上がり、深い呼吸で下がる傾向 - 筋緊張:

呼吸が浅いと体全体が緊張状態に陥る

つまり、呼吸を深く安定させることで、全身の緊張がゆるみ、首の筋肉にも余裕が生まれるのです。

FJA理論でみる「呼吸の構造的評価」の考え方

みゅう整骨院が採用しているFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)理論では、呼吸を単なる動作としてではなく、関節・筋膜・神経が協調する構造的な動きとして捉えます。

- 横隔膜や胸郭の滑走性

- 肋骨の関節の可動性

- 呼吸に連動する首まわりの筋機能

- 神経系の反射的な緊張パターン

これらを丁寧に評価し、どこが動いていないか、どこに過剰な緊張があるかを見極めた上で施術を行うため、「呼吸が深くなったら、自然と首こりが軽くなった」といった変化が起こります。

【セルフケア】首と呼吸を整える簡単エクササイズと習慣

呼吸と首こりの関係がわかったら、次は実践です。

この章では、今日からできる呼吸改善セルフケアを、構造の視点からご紹介します。

毎日のちょっとした習慣が、呼吸の深さ・心の落ち着き・首こりの改善へとつながります。

横隔膜を目覚めさせる「腹式呼吸トレーニング」

やり方:

- 仰向けに寝て、膝を立ててリラックス

- 両手をお腹の上に置く

- 鼻から4秒吸って、お腹をふくらませる

- 口から6〜8秒かけて細く長く吐き出す

- これを5〜10回ゆっくり繰り返す

ポイント:

- 胸ではなくお腹を動かす意識

- 吸うより吐くことを重視

- リラックスした時間帯(入浴後・就寝前)がおすすめ

肋骨の動きを取り戻す「胸郭ストレッチ」

やり方:

- 壁の前に立ち、右手を壁につける(手のひらは外向き)

- 胸を開くように体を左にねじる

- 息を吸いながら肋骨が開くのを感じ、吐きながらゆるめる

- 10〜20秒キープし、左右交互に行う

ポイント:

- 胸やわき腹が伸びる感覚を大切に

- 肋骨を「広げて閉じる」動きを意識

姿勢と呼吸を整える「首すじリリース&あご引きエクササイズ」

リリース:

- 指で耳の後ろ〜首すじの筋肉を軽く押さえる

- 呼吸に合わせて優しく揺らす

- 片側30秒ずつ行う

あご引きエクササイズ:

- 壁に背中・お尻・後頭部をつけて立つ

- あごを引いて、首の後ろを伸ばす

- そのまま3〜5秒キープを3セット

ポイント:

- 顎を引きすぎて首に力が入らないように

- 「首の後ろが伸びる心地よさ」を意識

整骨院での改善アプローチ|首・胸郭・呼吸機能を構造から整えるとは

「呼吸が浅い」「ため息が増える」――このような症状に対して、みゅう整骨院では、筋肉だけでなく構造そのものを整えるアプローチを行っています。単なるマッサージではない、FJA理論に基づいた根本改善の施術内容をご紹介します。

みゅう整骨院が大切にしているFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)とは

FJAは、「首こり」「呼吸の浅さ」「自律神経の乱れ」といった複雑な症状を、以下のように多角的に捉えます:

- 筋膜や関節の滑走性

- 神経による筋制御の異常

- 胸郭・横隔膜・骨盤などの連動性

これらを身体の動きの協調性が崩れている状態として評価し、構造的に再調整するのがFJAの特徴です。

動きを「見立てて」から整える、精密なアプローチ

施術は、いきなり触れるのではなく、まず動きのクセを観察することからスタートします。

- 呼吸時の肋骨の動き

- 首・肩・背中の連動性

- 横隔膜や腹部の反応性

このような動きを丁寧に評価した上で、最適なアプローチを選択します。

そのため、「ただほぐす」ではなく、必要な場所に、必要な刺激を届ける施術が可能になるのです。

具体的な施術内容とその狙い

症状に応じて、以下のような技術を組み合わせて使用します:

- TFM(Tissue Friction Massage):

筋膜や筋肉の滑走不全を改善 - AFR(Active Fascia Release):

胸郭や首まわりのファシアの動きを回復 - JIC(Joint Capsule Intrinsic Correction):

関節受容器への微刺激で呼吸の連動を促す

特に胸郭や首まわりに対しては、呼吸をしやすくするための空間の再構築を目的とした施術が重要です。

施術後の変化とセルフケアの指導

施術直後に、

- 「呼吸が深くなった気がする」

- 「息が通る感じがする」

- 「首と肩が軽い」

という変化を実感される方も多くいます。

さらに、再発を防ぐために自宅での呼吸トレーニングや姿勢改善エクササイズを丁寧に指導します。

これは、みゅう整骨院が大切にしている「通わなくても良くなる体づくり」の一環でもあります。

まとめ|呼吸を整え、首も心もスッと軽く

呼吸が浅い、ため息が増える――

そんな日々の不調には、首こり・姿勢・胸郭の硬さなど、身体の構造的なエラーが隠れていることが少なくありません。

特に、首まわりの筋肉が常に緊張していると、呼吸の質は低下し、結果として自律神経も乱れやすくなります。

これは、呼吸の浅さが単なる“ストレス”ではなく、身体の構造・動きの協調性の崩れから生じるものである証拠です。

みゅう整骨院では、こうした不調に対して、

- 筋肉や神経、ファシア(結合組織)を総合的に見立てる「FJA理論」

- 呼吸の動きを妨げている原因を構造から評価・調整する施術

- 再発を防ぐためのセルフケアや呼吸トレーニングの指導

などを通して、根本的な改善と、快適な毎日をサポートする施術を行っています。

「なんとなく息苦しい」「ため息ばかり出る」「首こりがつらい」

そんな小さな不調こそ、身体が出している大切なサインです。

本当の意味で深呼吸できる身体を取り戻し、毎日をもっと軽やかに、穏やかに過ごせるよう、一歩踏み出してみませんか?

合わせて読みたい関連記事

「なんとなく不調…」から抜け出したいあなたへ。症状別に深掘り解説した専門記事をご紹介します:

-

▶ 自律神経を整えて!首こり吐き気を根本から改善

└ 吐き気やめまいを伴う首こりの根本改善方法を整体的視点で解説 -

▶ 生理前・更年期に悪化する首こりと吐き気

└ 女性特有のホルモンバランスと首こり・自律神経の深い関係に注目 -

▶ 頭がふわふわする…それ、首こりと脳疲労が原因かも

└ 集中力低下やふわふわ感を引き起こす「構造の乱れ」への対策を解説

Q&A|よくあるご質問

Q1. 呼吸が浅いと感じるのはストレスのせいですか?整骨院で改善できますか?

A. 確かにストレスは呼吸を浅くする一因ですが、姿勢の崩れや首・胸郭の硬さなど構造的な要因も大きく関係しています。

みゅう整骨院では、呼吸の動きそのものを分析し、横隔膜や肋骨の可動性、首の筋肉の緊張バランスを整えるアプローチを行います。

その結果、「自然と深く息が吸えるようになった」と感じる方が多くいらっしゃいます。

Q2. ため息が増えるのは癖ですか?それとも身体の不調のサインですか?

A. 頻繁なため息は、無意識に身体がリセットを求めているサインでもあります。

浅い呼吸が続くことで酸素不足になり、脳や神経が「深呼吸せよ」と命令している状態ともいえます。

整骨院で呼吸の機能を見直し、首こり・胸郭の制限を改善することで、ため息が減り、自然な呼吸に戻るケースが多くあります。

Q3. 呼吸の浅さと自律神経の乱れは関係がありますか?

A. はい、非常に密接な関係があります。

浅く速い呼吸は交感神経を優位にし、身体が常に緊張モードになります。反対に、深くゆっくりした呼吸は副交感神経を優位にし、リラックス状態を促します。整骨院では、構造的な問題(首・肋骨・横隔膜など)を整えることで、呼吸を深くし、自律神経のバランスを整える施術が可能です。

Q4. 呼吸の不調は病院に行くべきですか?整骨院との違いは?

A. 呼吸困難や胸の痛みなど、命に関わる症状がある場合は必ず医療機関(内科・呼吸器科)を受診してください。

一方、「検査では異常なしだけど苦しい」「呼吸が浅い気がする」など、構造的な不調が疑われる場合は整骨院でのケアが有効です。

みゅう整骨院では、医療機関との連携も視野に入れたうえで、安全に施術を行っています。

Q5. 呼吸を深くするために、普段の生活でできることはありますか?

A. はい、以下のような習慣が効果的です。

- 座っているときにあごを引き、背筋を伸ばす

- 1日1〜2分でも「ゆっくり吐く呼吸」を意識する

- スマホやPC使用時の姿勢を見直す

- 軽いストレッチで胸やわき腹の筋肉をゆるめる

こうした日常の意識が、呼吸の質を変え、首こりや自律神経の不調の予防にもつながります。

※ただし、自己判断は禁物です。 痛みが強い場合や、症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

※免責事項

- 本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法を推奨するものではありません。

- 個々の症状や状態に最適な治療法は、必ず医師の診断と指示に従ってください。

- 本記事の内容に基づいて行動し、万が一何らかの問題が発生した場合でも、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。