朝から肩が重だるくて、パソコン作業がつらい。

目の奥がズーンと重く、夕方には頭がボーッとしてくる。

肩こり・目の疲れ・頭痛

この3つがセットで起こると、「ただの疲れ」とは思えない不調になります。

市販の鎮痛薬や目薬、マッサージに頼っても、楽なのはその日だけ。

次の日にはまた、同じつらさが戻ってきてしまう。

そんな繰り返しに不安や諦めを感じている方も多いのではないでしょうか。

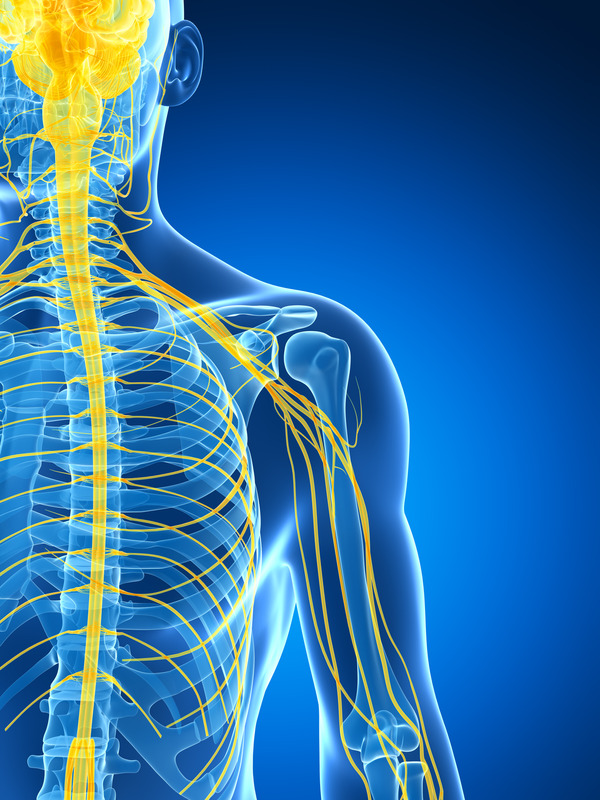

実は、こうした複合的な不調の裏には、単なる筋肉のコリではなく、

姿勢の崩れ・神経の誤作動・筋膜の滑走不全といった「構造のエラー」が隠れています。

この記事では、整体院として10万人以上の施術経験を持つ「みゅう整骨院」が、

肩こり・頭痛・目の疲れが同時に起こる本当の理由と、再発しないための整体アプローチをわかりやすく解説します。

「どうしていつも3つ一緒にくるの?」

「整体で根本から改善できるの?」

そんな疑問をお持ちの方に、専門的かつ安心できるヒントをお届けします。

肩こり・頭痛・目の疲れが同時に起こる人の特徴とは

肩こり・頭痛・目の疲れ、この3つの症状が同時に現れる方には、いくつかの共通した特徴があります。

みゅう整骨院でも、こうした複合不調を訴える患者さんの多くに、以下のような背景が見られます。

30代後半〜50代の女性に多い

特に多いのは、30代後半から50代の女性。

この年代は、仕事や家事・育児の負担が重なりやすく、常に忙しく動いている一方で、自分のケアは後回しになりがちです。

加えて、ホルモンバランスの変化が始まりやすい時期でもあり、自律神経が不安定になることが、肩こりや頭痛の引き金になることもあります。

デスクワークやスマホ作業が中心

長時間の座り仕事、パソコンやスマートフォンの使用は、首と肩の緊張を高め、目に過剰な負担をかけます。

特に、以下のような習慣がある方は注意が必要です。

- 姿勢が崩れやすい(猫背・ストレートネック)

- モニターを見る時間が長い

- 目が乾燥しやすく、まばたきが減っている

- 集中していると呼吸が浅くなる

こうした要素が積み重なると、筋肉だけでなく、神経や循環機能にも影響を与え、不調が複数の部位に波及していきます。

冷え性や自律神経の乱れを感じている

手足の冷え、寝つきの悪さ、朝のだるさ。

これらは自律神経が乱れているサインです。

肩・首まわりの筋肉は、温度変化や精神的ストレスの影響を受けやすく、交感神経が優位な状態が続くと、筋肉が緊張しっぱなしになります。

結果として、血流が悪くなり、酸素不足から痛みや重だるさが発生するのです。

これらの特徴にひとつでも当てはまる方は、今感じている不調が単なる肩こりではなく、

体の構造的なアンバランスや、神経の過緊張が引き起こしている可能性が高いと言えるでしょう。

デスクワーク・スマホ生活が引き起こす負の連鎖

現代人の生活は、ほぼ例外なくパソコンやスマートフォンに囲まれています。

便利になった一方で、体への負担は静かに、しかし確実に積み重なっています。

肩こり、目の疲れ、頭痛――

これらが同時に起こる背景には、長時間の同じ姿勢と視線の固定による負の連鎖が深く関係しています。

頭が前に出る姿勢が筋膜を引っ張り続ける

スマホを見ているとき、気づかないうちに首が前に出ていませんか?

パソコン作業でも同じで、モニターをのぞき込むような姿勢が習慣化すると、頭の重さ(約4〜6kg)が首や肩の筋膜に大きな負担をかけます。

特に後頭部から肩甲骨にかけての筋膜ラインが常に引っ張られる状態が続くと、滑走性が失われ、動きが悪くなります。

これが、いわゆるゴリゴリ感や張り感につながります。

視線固定が眼精疲労と神経の緊張を招く

モニターやスマホを凝視し続けると、目の周りの筋肉(眼輪筋や毛様体筋)が緊張し、ピント調整機能が疲労します。

このとき、まばたきの回数が減るため、目が乾燥しやすく、疲れが抜けにくくなります。

また、長時間の集中状態は交感神経を刺激し、身体が戦闘モードのような緊張状態に入ります。

この状態が続くと、リラックスすべきタイミングで筋肉が休めず、疲労が蓄積していきます。

血流不全が老廃物の滞りを生む

姿勢の崩れと神経の緊張により、血流も悪化します。

首・肩・目の周囲では、静脈やリンパの流れが停滞しやすく、老廃物や余分な水分がうまく排出されなくなります。

この「流れの悪さ」は、ただの肩こりや目の疲れを、ズーンとした頭痛や吐き気をともなう症状へと進行させる原因にもなります。

デスクワークやスマホが欠かせない現代だからこそ、

「一部の筋肉だけ」ではなく、「構造全体」や「神経系」まで含めて調整することが大切になります。

肩こり→目の疲れ→頭痛へとつながる構造の破綻

肩こり・目の疲れ・頭痛が「セットで起こる」のは、たまたまではありません。

それぞれの部位は独立しているように見えて、実際は筋膜・関節・神経によって連続的につながっているからです。

この章では、なぜ肩こりが頭痛や目の疲れにまで波及するのか、その「構造的なつながり」をわかりやすく解説します。

肩・首・頭は一枚の筋膜でつながっている

まず注目すべきは「筋膜」です。

筋膜とは、筋肉を包んでいる薄い膜のような結合組織で、全身をボディスーツのように覆っています。

肩・首・後頭部・目の奥も、この筋膜でつながっており、一か所の動きが他の部位に影響する構造になっています。

特に後頭部の筋肉(後頭下筋群)は、肩や首の筋膜と連動しており、ここが固くなることで視神経まわりに影響を及ぼします。

これが、肩こりと目の疲れがセットで出る理由のひとつです。

筋膜の滑走不全が「張力の誤作動」を生む

筋膜は本来、層と層の間を滑らかに動くことで、関節や筋肉の自由な動きを助けています。

しかし、長時間同じ姿勢や負担が続くと、筋膜同士が癒着し、滑走が悪くなります。

この「滑走不全」が起こると、動きの伝達が歪んだり、特定の場所に負荷が集中したりして、筋肉が常に引っ張られているような状態になります。

その結果、目の奥の重さや、頭が締めつけられるような頭痛を引き起こすことがあります。

神経の通り道への刺激が、痛みを生む

構造的にもう一つ重要なのが「神経の圧迫や刺激」です。

例えば、首から後頭部にかけて走る「小後頭神経」や「大後頭神経」が、筋肉や筋膜の緊張によって圧迫されると、

ズキズキ・ジンジンするような頭痛を感じることがあります。

また、目のまわりを支配する神経も、後頭部からの影響を受けやすく、

肩や首がこってくると「目が疲れる」「まぶたが重い」といった症状も出やすくなるのです。

このように、肩こり→目の疲れ→頭痛と進行していく背景には、

構造のつながりと神経系の複雑なネットワークが関係しているのです。

部分的な対処だけでは、この悪循環を断ち切ることはできません。

次の章では、なぜ「肩だけもんでも治らない」のか、よくある誤解を詳しく解説します。

よくある誤解「肩だけもんでも治らない理由」

肩こりで整体やマッサージに行くと、多くの場合「肩の筋肉」をほぐす施術が行われます。

確かにその場では血流が良くなり、筋肉の緊張が一時的に緩むため「軽くなった」と感じやすいでしょう。

しかし翌日、あるいは数日後にはまた元通り。

なぜ肩だけをもんでも改善しないのでしょうか。

筋肉の緊張は「結果」であって「原因」ではない

肩こりのゴリゴリや硬さは、筋肉が緊張しているサインにすぎません。

そしてその緊張は、姿勢の崩れや関節の微細なズレ、神経系の誤作動といった「背景要因」によって引き起こされています。

つまり、筋肉を直接ほぐすのは結果への対処にとどまり、根本の原因には届いていないのです。

滑走性や関節内圧の異常はマッサージでは変えられない

筋膜同士が癒着し、滑走が悪くなっている場合、ただ押したり揉んだりしても改善は限定的です。

また、関節の副運動(滑り・転がり)に異常があれば、神経受容器が誤作動を起こし、筋肉に「緊張せよ」という指令を出し続けてしまいます。

マッサージでは、こうした深部の滑走性や関節内圧までは調整できません。

そのため、またすぐに緊張が戻り、同じ状態を繰り返してしまうのです。

一時的な血流アップでは体はすぐ「元に戻る」

マッサージを受けた直後に血流が良くなるのは事実です。

しかし、構造的な崩れがそのまま残っていれば、体は「防御反応」として再び筋肉を固めてしまいます。

これが、いわゆる「戻りグセ」です。

だからこそ、部分的な処置だけでなく、全体の構造を評価して調整する必要があるのです。

肩だけをもんでも治らない理由は、肩そのものが原因ではなく、

肩に負担をかけ続けている構造的なエラーが別の場所にあるからです。

FJA理論から読み解く三点不調の根本構造とは

肩こり・頭痛・目の疲れが同時に出る背景には、複数の構造的な異常が絡み合っています。

これを正確に読み解くために、みゅう整骨院ではFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)理論を用いて評価を行います。

FJAでは、不調を F(ファシア=筋膜)/J(ジョイント=関節)/A(アクティビティ=神経反射) の3層で捉えることが特徴です。

F(ファシア=筋膜)の問題

筋膜は全身を覆うネットワークであり、肩・首・後頭部・目の奥までもつながっています。

この筋膜の滑走性が失われると、肩こりだけでなく、目の奥の圧迫感や重だるさを引き起こすことがあります。

たとえば、肩甲骨周囲の筋膜が癒着すると、その緊張が後頭部まで波及し、頭痛の引き金になることも少なくありません。

J(ジョイント=関節)の問題

関節は単に曲げ伸ばしをするだけでなく、微細な「滑り」や「転がり(副運動)」を伴っています。

この動きがズレると、関節包や靭帯に過剰なテンションがかかり、神経受容器が誤作動を起こします。

結果として、肩や首の筋肉に「緊張せよ」という指令が出続け、頭痛や目の疲れが慢性化してしまいます。

A(アクティビティ=神経反射)の問題

神経は筋肉に対して「力を入れろ」「力を抜け」といった指令を常に送っています。

しかし、反射回路が乱れると、肩や首の筋肉が必要以上に緊張したままになり、休むことができなくなります。

これはまさに「無意識に肩に力が入ってしまう」「目や頭が重くてリラックスできない」という状態を生み出す原因です。

三点不調の正体は「動きの協調性の喪失」

F・J・Aのいずれか一つに問題があるだけではなく、

多くの場合、それぞれが連鎖し合いながら「動きの協調性」を崩しています。

- 筋膜が滑らかに動かない

- 関節が正しい位置で働かない

- 神経がうまく反射をコントロールできない

これらが重なった結果、肩こり・目の疲れ・頭痛という三点不調が同時に現れるのです。

FJA理論の強みは、この構造的な崩れを層ごとに見極め、

最適な施術手技を選択できる点にあります。

実際の症例:肩こりと頭痛が改善した40代女性の例

ここでは、当院に来院された40代女性の改善事例をご紹介します。

肩こりと頭痛、さらに目の疲れを抱えていた方が、どのように変化していったのかを具体的に見ていきましょう。

患者さんのプロフィールと主訴

- 年齢・性別:40代女性

- 職業:デスクワーク中心(1日8時間以上PC作業)

- 主な症状:肩から首にかけてのゴリゴリ感、週2〜3回の頭痛、夕方になると目が重く開けにくい感覚

- 既往歴:マッサージや整形外科での湿布治療を受けていたが、効果は一時的

「薬に頼らずに根本的に改善したい」との思いで、みゅう整骨院へ来院されました。

初回評価で見えた問題点

- 肩甲骨の可動域制限:肩をすくめる動作でスムーズに動かず、背中の筋膜が引っ張られていた

- 後頭下筋群の過緊張:後頭部を押すと強い圧痛があり、頭痛の原因と一致

- 頚椎の副運動の乱れ:関節の微細な滑りが失われ、神経へのストレスが持続

- 眼輪筋の緊張:目の周りの筋肉が硬直しており、まばたきのリズムが乱れていた

施術アプローチの内容

- AFR(アクティブ・ファシア・リリース)で肩甲骨周囲と後頭部の筋膜滑走を改善

- JIC(ジョイント・カプセル・インストリンシック・コレクション)で頚椎の副運動を整え、神経受容器に正しい刺激を与える

- 神経反射を調整する手技を組み合わせ、肩・首・目が「自然に力を抜ける状態」を再教育

改善の経過

- 1回目の施術後:肩のゴリゴリが軽減し、頭の重さが和らぐ

- 2回目(1週間後):頭痛の頻度が半減し、目の奥の痛みが軽くなる

- 4回目(約1か月後):肩甲骨がスムーズに動くようになり、頭痛はほとんど出なくなる

- 現在(3か月経過):月1回のメンテナンスで快適な状態を維持し、仕事後も疲れにくくなったと実感

本人の感想

「これまでいろんな治療を受けましたが、ここまで変化を感じたのは初めてでした。頭痛が減ったことで、薬に頼らなくなり、仕事の効率も上がりました。もっと早く来ればよかったです。」

このように、FJA理論に基づいた評価と施術を行うことで、肩こりだけでなく頭痛や目の疲れといった複合的な不調も改善することが可能です。

再発を防ぐ日常ケア:姿勢・目の使い方・呼吸の整え方

整体で不調が改善しても、生活習慣がそのままでは再び同じ状態に戻ってしまうことがあります。

ここでは、肩こり・頭痛・目の疲れを再発させないために、日常で実践できるケアの方法を紹介します。

1. 姿勢のリセットを習慣化する

長時間同じ姿勢を続けると、筋膜や関節はその姿勢に適応し、硬さが定着してしまいます。

特にデスクワークやスマホ操作は、頭が前に出て肩が内巻きになる典型的な姿勢不良を生み出します。

対策ポイント

- 1時間に1回は立ち上がり、肩を大きく回す

- デスク環境を見直す(モニターを目線の高さに、椅子は骨盤を立てて座れるものに)

- 背もたれに軽くもたれて呼吸を深める時間をつくる

2. 肩甲骨まわりのセルフストレッチ

肩甲骨の動きを取り戻すことで、筋膜の滑走性が維持され、肩・首の負担を軽減できます。

簡単ストレッチ例

- 壁押しストレッチ:壁に手をついて胸を開く → 巻き肩改善

- バンザイ運動:両手を上げてゆっくり上下 → 肩甲骨の可動域拡大

- 肩甲骨寄せ運動:背中で両肩を寄せるように動かす → 血流促進

無理なく、呼吸を意識して行うことで効果が高まります。

3. 目の負担を減らす習慣をつける

肩こりや頭痛の背景には、眼精疲労も大きく関わっています。

特にデスクワークやスマホ使用が多い人は、意識的に「目を休める習慣」を取り入れることが重要です。

目のセルフケア

- 1時間ごとに30秒間、遠くの景色を見る

- 蒸しタオルで目を温めて血流改善

- ブルーライトカット眼鏡の使用

- 画面の明るさを環境に合わせて調整する

4. 呼吸を深めて自律神経を整える

浅い呼吸は交感神経を優位にし、筋肉を緊張させ続けます。

逆に、深い呼吸は副交感神経を働かせ、身体をリラックスさせます。

おすすめ呼吸法

- 椅子に座って肩の力を抜く

- 4秒かけて鼻から吸い、6秒かけて口から吐く

- 胸ではなく、お腹が膨らむように意識する

これを1日数回行うだけでも、肩・首・頭の緊張がやわらぎます。

整体とセルフケアを組み合わせることで、症状は改善するだけでなく「再発しにくい体」へと変化していきます。

次の章では、当院が大切にしている「全身を整えるという考え方」についてお伝えします。

頭が軽くなる整体。肩だけでなく全身を整えるという考え方

肩こり・頭痛・目の疲れという三点不調は、肩だけに問題があるわけではありません。

実際には、全身の構造や神経のつながりが影響し合い、その結果として肩や頭に症状が出ています。

だからこそ、局所だけでなく全身を整える整体が必要なのです。

肩と頭は全身のバランスの一部にすぎない

例えば、骨盤の歪みや下半身の筋力低下があると、上半身が前傾しやすくなります。

その影響で首が前に出て、肩や後頭部に過剰な負担がかかることがあります。

つまり「肩が悪い」のではなく、「全身のバランスが崩れた結果として肩に負担が集中している」ケースが非常に多いのです。

局所主義ではなく構造主義の整体

一般的な整体やマッサージでは、凝っている部分を重点的にほぐす「局所主義」が主流です。

一方で当院が大切にしているのは、なぜそこに負担が集まったのかを追求する構造主義です。

FJA理論では、筋膜・関節・神経の層を観察し、身体全体の動きの協調性を取り戻すことを重視します。

局所をほぐすだけでは得られない「全身が軽くなる感覚」がここに生まれます。

実際に患者さんが感じる全身の抜け感

施術を受けた患者さんからは、次のようなお声をいただきます。

- 肩が軽くなっただけでなく、呼吸が深くなった

- 頭がスッキリして視界が明るく感じる

- 腰や足まで楽になり、体全体がつながったように感じる

これは、部分的な筋肉の緩和ではなく、身体全体の流れとバランスが整った証拠です。

肩こりや頭痛、目の疲れでお悩みの方にこそ知っていただきたいのは、

症状が出ている部分だけに目を向けるのではなく、全身をひとつのユニットとして整えることが根本改善につながるという考え方です。

みゅう整骨院では、この全体観を大切にしながら、患者さんと一緒に「頭が軽くなる未来」をつくっていきます。

まとめ:肩こり・頭痛・目の疲れを根本から改善するために

肩こり、頭痛、目の疲れ――これらが同時に出ると、日常生活の質は大きく下がってしまいます。

しかし、その原因は単なる筋肉のコリや老廃物の滞りではなく、筋膜の滑走不全、関節の微細なズレ、神経反射の誤作動といった構造的な要因が複雑に絡み合っているのです。

マッサージや薬では一時的に和らいでも、すぐに元に戻ってしまうのは、この根本原因が解決されていないからです。

みゅう整骨院では、FJA理論に基づいた「構造を整える整体」で、肩や首だけでなく全身を評価し、再発しにくい身体づくりをサポートしています。実際に多くの患者さんが、肩こりとともに頭痛や目の疲れまで改善し、仕事や家事を快適にこなせるようになっています。

みゅう整骨院でできること

- 丁寧なカウンセリングと正確な構造評価

- FJA理論による筋膜・関節・神経への層別アプローチ

- 姿勢循環整体による全身の調和

- セルフケア指導による再発予防

みゅう整骨院からのメッセージ

その肩こりや頭痛、もう我慢する必要はありません。

「仕事に集中できない」「家事を楽しめない」「薬に頼りたくない」――そう思ったときが、改善へ動き出すタイミングです。

一度、みゅう整骨院で身体を整えてみませんか?

あなたの体は必ず変わる力を持っています。

そのきっかけを、一緒につくっていきましょう。

※ただし、自己判断は禁物です。痛みが強い場合や、症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

※ 免責事項

- 本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法を推奨するものではありません。

- 個々の症状や状態に最適な治療法は、必ず医師の診断と指示に従ってください。

- 本記事の内容に基づいて行動し、万が一何らかの問題が発生した場合でも、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。