「お尻から足にかけてズーンと響くような痛み」

「長時間座っているとしびれてくる」

それはもしかすると「坐骨神経痛」かもしれません。

坐骨神経痛は、神経の圧迫によって引き起こされる痛みやしびれで、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。

原因や症状は人によって異なりますが、実は「悪い習慣」が痛みを長引かせたり、悪化させたりしているケースも非常に多いのです。

本記事では、整体師の視点から「坐骨神経痛を悪化させるNG習慣」や「日常で気をつけるポイント」「自宅でできるケア方法」など、すぐに実践できる情報をわかりやすくお伝えします。

1: 坐骨神経痛を悪化させる原因とは?

姿勢が悪いことの影響と改善方法

猫背や前かがみ姿勢が続くと、骨盤が歪み、腰椎やお尻の筋肉に余計な負担がかかり、神経が圧迫されやすくなります。

意識して背筋を伸ばすこと、骨盤を立てる座り方を身につけることが重要です。

長時間同じ姿勢を続けるリスク

座りっぱなし、立ちっぱなしなど、同じ姿勢を続けると筋肉が固まり血流が悪化します。

定期的に立ち上がって体を動かす習慣が、神経痛の予防になります。

筋肉への負担が引き起こす痛みとは

筋力の低下や偏った動きが続くことで、お尻や太もも周りの筋肉が過緊張を起こし、坐骨神経を圧迫します。

バランスの良い筋肉づくりが重要です。

2: 座り方と体重のかけ方で症状が変わる

坐骨神経痛に最適な椅子の選び方

硬すぎる椅子や深く沈み込むソファは、骨盤に負担をかけやすいです。

骨盤が立ちやすく、背もたれのある適度な硬さの椅子を選びましょう。

お尻や骨盤周りの筋肉を守る姿勢

座る際は、足裏全体を床につけ、骨盤を立てて背筋を伸ばしましょう。

骨盤が後傾すると神経圧迫が起きやすくなります。

クッションを活用した血流改善

座布団や円座クッションなどを活用することで、お尻の圧迫を分散し、血流の改善と痛みの軽減につながります。

3: 坐骨神経痛を引き起こしやすい疾患

梨状筋症候群と腰椎椎間板ヘルニアの違い

梨状筋の緊張によって神経が圧迫される梨状筋症候群と、椎間板が神経を圧迫する椎間板ヘルニアは、原因も対処法も異なります。

医師の診断が大切です。

腰部脊柱管狭窄症がもたらす神経圧迫

脊柱管が狭くなることで神経が締め付けられる病気です。

高齢者に多く、歩行中に痛みやしびれが強くなるのが特徴です。

坐骨神経痛と間違える可能性のある病気

股関節の障害や膝のトラブル、糖尿病性神経障害などが坐骨神経痛と似た症状を引き起こす場合があります。

正確な診断が必要です。

4: 日常生活で避けたい動作と習慣

荷物の持ち上げ方に注意

重いものを腰を曲げて持ち上げるのはNGです。

膝を曲げて腰を落とし、体に近づけて持つことで負担を軽減できます。

無理をしないための運動制限

症状が強いときに無理なストレッチや筋トレは逆効果です。

痛みが落ち着いてから段階的に始めるのが理想です。

負担のかかりにくい家事のコツ

掃除や洗い物は腰を曲げずに行えるよう、高さを工夫したり、こまめに休憩を取るようにしましょう。

5: 自宅でできる効果的な療法

痛みを緩和するストレッチの方法

お尻や太ももの裏(ハムストリングス)をゆっくり伸ばすストレッチが効果的です。

反動をつけず、ゆっくり20~30秒を目安に行いましょう。

血流改善を促すリハビリメニュー

足首を回したり、つま先を上下に動かす運動は、ふくらはぎのポンプ作用を促し血流を改善します。

即効性のある神経痛の緩和テクニック

温熱療法(カイロや温湿布など)を使用し、筋肉を温めることで神経の圧迫をやわらげ、痛みを緩和できます。

6: 当院独自の坐骨神経痛根本改善法「姿勢循環整体」とは?

坐骨神経痛は再発を繰り返しやすく、「なかなか治らない」と感じる方が多い症状です。その原因の多くは、実は痛みがある部位にはなく、体全体のバランスの乱れにあります。

当院では、特に「頭の位置」が重要と考えています。頭が前に出る姿勢が続くと腰に50kg以上の負担がかかり、坐骨神経が引っ張られて症状が悪化するのです。

そこで当院では、頭の位置を整えるだけでなく、内臓・筋肉・神経・血流まで含めた全身のバランスを整える“姿勢循環整体”を行っています。

根本から整えることで、再発しない体づくりを目指します。

姿勢循環整体のステップ

Step1:〈頭位調整〉

パソコンやスマホ、運転などで前方に倒れた頭を正しい位置に戻します。これにより、脳や神経、血流への負担を軽減します。

Step2:〈関節調整〉

全身のバランスを見ながら左右差を整え、静脈やリンパの流れを促進。

痛みの少ないソフトな調整で、赤ちゃんから高齢の方まで安心して受けられます。

Step3:〈内臓調整〉

内臓の位置や機能が骨格・筋肉に与える影響を見ながら、その方に合わせた調整を行います。

オステオパシーをベースに、体の内側から回復力を引き出します。

Step4:〈背骨調整〉

背骨は神経の通り道。ここを整えることで、全体のバランスが安定し、自然な動きができる体へと導きます。

このように、痛みのある部分だけでなく、体全体をトータルで見ていくことで、坐骨神経痛の再発を防ぎ、根本的な改善を目指します。

「痛いところを揉んでほしい」「一度で治してほしい」ではなく、本気で坐骨神経痛と向き合い、もう繰り返したくないという方にこそ、当院の整体がお役に立てるはずです。

7: 坐骨神経痛を改善する正しい運動習慣

坐骨神経痛を改善・予防するには、ただ安静にするのではなく、正しい運動習慣を取り入れることがとても重要です。

運動といっても激しいトレーニングではなく、痛みが出ない範囲でのやさしい動きが中心です。

継続することで神経の圧迫を軽減し、筋肉の柔軟性と血流を改善する効果が期待できます。

背骨や腰椎の動きを整える運動

坐骨神経痛の多くは、骨盤や背骨周囲の筋肉の硬さ・ゆがみによって悪化します。 そこで有効なのが、「骨盤ロッキング体操」や「キャット&カウ」です。

- 骨盤ロッキング体操

椅子や床に座り、骨盤を前後にゆっくり動かします。

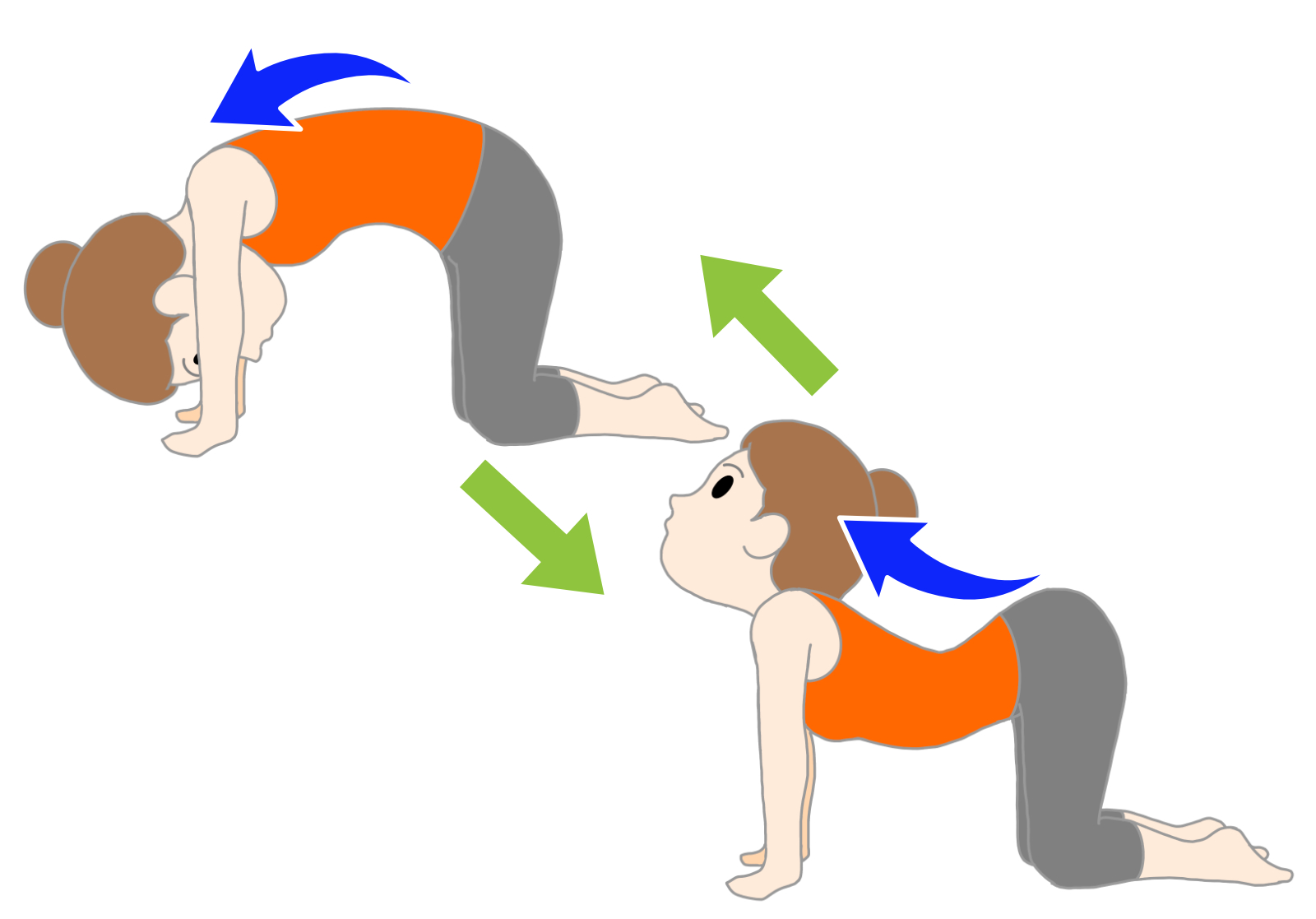

背骨と骨盤の連動を意識することで、可動域が広がり神経圧迫の緩和に効果的です。 - キャット&カウ

四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりする運動。

背骨全体の柔軟性が高まり、腰椎へのストレスを減らすことができます。

いずれも、呼吸を止めずゆっくり行うことがポイントです。痛みを感じた場合は無理をせず、中止してください。

体幹を鍛えてリスクを減らす

坐骨神経痛の再発予防には、体幹の安定性を高めることがとても重要です。

体幹とは、腹筋・背筋・骨盤周囲の筋肉を指し、これらが弱いと腰椎や骨盤が不安定になり、坐骨神経に負担がかかりやすくなります。

- おすすめ体幹トレーニング

・ドローイン(お腹をへこませる呼吸法)

・プランク(肘をついて体を真っ直ぐにキープ)

・骨盤ブリッジ(仰向けでお尻を持ち上げる)

これらは無理のない範囲で、1日5分程度から始めてみましょう。

姿勢の安定により、日常動作も楽になります。

すべり防止を意識したストレッチ

ストレッチは神経の周囲にある筋肉の柔軟性を高め、痛みを和らげるうえで欠かせません。しかし、安全に行うことが何よりも大切です。

- 床で行う際は、ヨガマットや滑り止めマットを使用して安定感を確保しましょう。

- ストレッチは反動をつけず、ゆっくり深い呼吸とともに行うのがコツです。

- 特に「お尻(梨状筋)」「太もも裏(ハムストリングス)」のストレッチは坐骨神経痛に有効です。

例:椅子に座って片足をもう一方の膝に乗せ、背筋を伸ばしたまま前傾するストレッチ(梨状筋ストレッチ)

これらのストレッチを日々の生活に取り入れることで、体の柔軟性が高まり、坐骨神経痛の再発リスクも軽減されます。

まとめ

坐骨神経痛は、日常生活のちょっとした習慣や姿勢によって、悪化したり改善したりするデリケートな症状です。

この記事では、坐骨神経痛を引き起こす原因や日常生活での注意点、自宅でできるストレッチや運動法、正しい治療の選び方まで幅広く解説しました。

「放っておけば治るかも」と思わず、正しい情報を知り、体に優しい生活を心がけることが回復への第一歩です。

痛みで悩む時間を減らし、スムーズに動ける身体を取り戻すためにも、今日から少しずつできることを取り入れていきましょう。

もしセルフケアだけでは改善が難しいと感じたときは、お気軽に専門家へご相談ください。あなたの不安を一緒に解消していきましょう。

Webサイト限定で坐骨神経痛の専門家の施術が半額で体験できます

https://myuseikotsu.com/category/koshiitami/zakotusinkeitu/

※ただし、自己判断は禁物です。痛みが強い場合や、症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

※ 免責事項

* 本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法を推奨するものではありません。

* 個々の症状や状態に最適な治療法は、必ず医師の診断と指示に従ってください。

* 本記事の内容に基づいて行動し、万が一何らかの問題が発生した場合でも、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。